서 론

자작나무(Betula platyphylla var. japonica)는 자작나무과(Betulaceae)에 속한 온대 조경용 수목류 중 하나이며, B. pendula ssp. mandshurica라고도 불린다. 자작나무는 주로 나무껍질(bark)에서 얻을 수 있는 다양한 약용성분들로 인해 제약산업에서 유용한 가치가 있는 것으로 알려져 있다(Eom et al., 2016; Matsuda et al., 1998). 과거 연구에 따르면 자작나무는 항산화(Eom et al., 2016; Ju et al., 2004), 항염증(Huh et al., 2011), 항균(Kim et al., 2013), 항암(Eom et al., 2017; Ju et al., 2004; Kashiwada et al., 2007), 암 치료(So et al., 2018), 간 보호(Matsuda et al., 1998), 아토피성 피부염과 유사한 피부 병변의 억제(Kim et al., 2008) 등 다양한 약리학적 이점이 있는 것으로 보고되었다. 자작나무뿐만 아니라 자작나무속(Betula)에 속한 다른 종들에 대해서도 이와 유사한 약리학적 분석들이 이루어지고 있으며(Rastogi et al., 2015), 제약산업에서의 활용 잠재 가능성이 무궁무진하다.

자작나무는 약리학적 가치 이외에도 목재용으로 사용했을 때 우수한 품질을 가지는 것으로 알려져 있으며(Schwab et al., 2000), 경관 개선을 위해 조경용으로 사용하기에 적합하고(Osumi, 2005), 도시환경을 개선시키기 위한 수종으로 활용이 가능한 것으로 평가되었다(Kim et al., 2020b). 이처럼 자작나무는 활용 가능성이 매우 뛰어나며, 상대적으로 생장속도가 우수한 편에 속하기 때문에 많은 바이오매스를 얻을 수 있는 것 또한 특징이다(Schwab et al., 2000).

자작나무는 이와 같이 약리학적, 조경학적 관점에서 다양한 연구들이 수행되었으나, 생리학적 연구는 다소 제한적인 실정이다. 과거, 자작나무 종자의 발아와 관련된 연구에서 페놀화합물(phenolic compounds)이 종자 발아에 미치는 영향(Yukiko et al., 2001), 토양 니켈 함량이 종자 발아에 미치는 영향(Hirabayashi et al., 2016), 원적외선(far-red)과 청색광(blue light)이 발아에 미치는 영향(Nagata and Tsuda, 1975)에 관한 연구가 있었으나, 단기 건조 저온처리 기간(short-term dry-cold treatment periods)이 자작나무 종자의 발아에 미치는 영향에 관한 연구는 발견할 수 없었다.

온대종 식물의 종자에 저온처리를 가하는 것은 휴면타파와 내생 호르몬의 변화와 관련이 있기 때문에 중요하게 논의되어야 하며(Carrera-Castaño et al., 2020; Finch-Savage and Leubner-Metzger, 2006; Geneve, 2003), 건조-고온, 건조-저온, 저온 습윤(cold stratification) 등 다양한 저온처리 방법은 발아 이후에도 묘의 생육특성에 영향을 미치는 중요한 요인이 될 수 있다(Budelsky and Galatowitsch, 1999). Yoon et al.(2020)의 연구에 따르면 거문도닥나무(Wikstroemia ganpi)는 건조 실온처리한 종자에 비해 건조 저온처리한 종자의 발아율이 2배 더 우수하였다고 보고했으며 저온 습윤처리한 종자의 경우에는 저온처리한 종자에 비해 발아율이 약 5배 정도 더 높아지는 것으로 나타났다. 한편, 건조 저온처리 기간은 Berberis dubia의 발아율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며(Wang et al., 2010), 골풀(Juncus effusus)은 짧은 건조 저온처리 기간 아래에서는 발아율의 감소가 관찰되었으나 처리기간이 장기간인 경우 발아율 감소에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다(Ervin and Wetzel, 2002). 이외에도 저온 습윤처리와 관련된 연구에서 흑노호(Kadsura coccinea), 제비붓꽃(Iris laevigata)은 저온 습윤처리의 기간이 길어질수록 발아속도가 향상되었다고 보고되었으며(Je et al., 2023; Ko et al., 2022), 더덕(Codonopsis lanceolata)은 단 1주일간만 저온 습윤처리 했을 때 가장 좋은 발아율을 가진다고 보고되었다(Park et al., 2023a). 이처럼 각 종별로 처리기간과 방법에 따른 반응이 크게 다를 수 있으므로 각 종에 최적화된 처리기간과 방법을 구명할 필요가 있다.

최근 다수의 종자 발아 연구는 발아율 및 발아세의 변화에 대해서만 초점을 두고 있으며(Han et al., 2022; Jung et al., 2022; Kim et al., 2022b; 2024a; Lee et al., 2024; Yang et al., 2022), 일부 발아 후 묘의 생육 특성을 평가하는 몇 가지 연구에서도 매개변수의 다양화가 상대적으로 부족한 실정이다(Jeong et al., 2023; Kim et al., 2022a; Lee et al., 2023b). 따라서 발아 후 묘의 생육과 생리적 특성의 변화에 대해 보다 다양한 매개변수를 제시하여 평가하는 등 여러 실험적 접근과 해석이 요구되며, 특히 종자 건조 저온처리와 관련된 문헌의 수는 제한적인 실정이기 때문에 이와 관련된 다양한 기초연구들이 필요하다.

이에 본 연구에서는 다양한 건조 저온처리 기간의 영향을 받은 자작나무 종자의 발아율과 발아 이후 묘의 생육 및 생리적 특성 변화에 대해 중점적으로 조사하였으며, 이에 대한 기초자료를 제시하였다.

재료 및 방법

종자재료

종자는 2022년 11월 8일 삼육대학교 환경원예학과 실험온실 인근(37°38'39"N 127°06'26"E)에 식재되어 있는 자작나무(Betula platyphylla var. japonica)로부터 채집하였다(Table 1). 이때, 자작나무 종자의 길이는 종자의 날개 부위를 포함하는 경우 길이와 넓이는 각각 3.2, 4.1 mm이고, 날개를 제외한 종자의 크기는 길이와 넓이가 각각 2.5, 1.2 mm인 것으로 조사되었다. 추가로 종자 100립의 평균 무게는 25.4 mg인 것으로 조사되었다.

Table 1.

Seed characteristics of Betula platyphylla var. japonica used in this study

실험환경 및 종자 단기 저온처리 방법

채취한 자작나무 종자는 약 2주 간 실내의 건냉암소에서 자연건조시킨 뒤 가로 × 세로의 길이가 각각 5.0 × 5.5 cm인 플라스틱 지퍼백에 50립씩 나누어 보관하였다. 단기 건조 저온처리를 위해 3°C로 설정한 냉장고에서 각각 0(control), 15, 30, 45, 60일간 처리하였다. 이때, 건조 저온처리 전까지는 지퍼백에 보관된 상태로 실온보관 하였다. 각 기간별 단기 건조 저온처리가 끝난 종자는 2023년 3월 1일에 105구 육묘트레이에 각 처리별로 10립을 1반복으로 하여 총 5반복 파종하였으며, 하나의 트레이 셀 당 1립을 파종하였고 2 mm 복토하였다. 용토는 원예용 유비상토(Hanareumsangto, Shinsung Mineral, South Korea)를 사용하였다. 추가적으로 삼육대학교 환경원예학과 실험온실(37°38'40"N 127°06'24"E) 내에서 45% 차광환경에서 육묘하였으며, 관수는 주 3회 살수관수 하였다. 묘는 파종일로부터 총 13주간 육묘하였다. 실험기간 동안 실험온실의 평균온도는 21.9 ± 4.1°C, 상대습도는 59.6 ± 14.7%였다.

발아율과 생육 특성 분석

단기 건조 저온처리 기간의 영향을 받은 자작나무 종자의 발아율과 발아 이후 생육 특성의 변화를 분석하기 위해 파종 후 기간에 따른 발아율(germination percentage, GP), 발아한 묘의 생존율(survival rate, SR), 초기 발아세(germination energy, GE), 평균 발아소요시간(mean germination time, MGT), 25% 발아율에 도달하는 시점(T25), 초장, 초폭, 줄기의 지름, 근장, 피복면적, 엽록소 수치(SPAD units), 엽수, 엽장, 엽폭, 엽면적, 시각점수(visual score), 묘의 생체중(fresh weight, FW), 묘의 건물중(dry weight, DW), 상대 수분함량(relative water content, RMC), 활력지수(vigor index, VI)에 대해 조사하였다. 이때, Samir et al.(2015)의 연구에서 GP와 관련된 수식을 참조하여 시간 경과에 따른 종자의 발아율을 매주 계산하였으며 이는 식 (1)과 같다. SR은 파종한 종자 대비 본 실험에서 최종적으로 생존한 묘의 개수를 백분율로 표기하였으며 이는 식 (2)와 같다.

(N: 발아한 묘의 수; S: 파종한 종자의 수; SN: 최종 생존한 묘의 수)

종자 간이검정법과 관련된 매개변수에서 GE는 최종 발아율 대비 파종 5주차까지 발아한 묘의 개수를 기준으로 하였으며, 이는 식 (3)과 같다. 평균 발아소요시간을 나타내는 MGT(Kim et al., 2016)는 식 (4), T25는 식 (5)와 같으며, 발아까지 도달하는 기간과 관련된 지수로 활용하였다. 한편, VI에 대한 수식은 Zahemifar and Zohrabi(2016)의 연구를 참조하였으며 식 (6)으로 본 연구에 맞게 수정하여 적용하였다.

(ni: 초기 특정 기간 동안 발아한 종자의 수; N: 전체 발아한 종자의 수; ti: 해당 주차 혹은 발아율이 Gi%인 시점의 시간; ni: 특정 기간에 발아한 종자의 수; ti+1: 발아율이 Gi+1%인 시점의 시간; Gi: ti 시점의 발아율; Gi+1: ti+1 시점의 발아율; GP: 최종 발아율; FW: 묘의 생체중)

Park et al.(2023b)의 연구에서 묘의 생장 매개변수에 대한 측정 기준을 참조하였다. 초장은 지상에서부터 묘의 정단부까지를 측정하였으며, 초폭은 위에서 바라볼 때 가장 넓은 부분을 기준으로 측정하였다. 근장은 묘의 뿌리 중 가장 긴 뿌리를 기준으로 측정하였다. 엽록소 수치는 휴대용 엽록소계(SPAD-502Plus, Konica Minolta, Japan)를 이용하여 주맥(main vein)이 지나지 않는 부위를 무작위적으로 선정하여 측정하였다. 묘의 건물중은 고온 열풍건조기(HK-DO135F, HANKUK S&I, South Korea)를 85°C로 설정한 뒤 12시간 이상 건조시킨 후 측정하였다. 상대 수분함량은 묘의 생체중과 건물중을 대조하여 식 (7)과 같이 계산하였으며, 지상부(shoot)와 지하부(root) 각각의 평균값을 얻었다.

시각점수(visual score)는 대학원생, 박사후연구원, 교수 등 총 5인이 발아한 자작나무묘를 0-10 사이의 점수로 평가한 뒤 통계분석 하였다. 시각점수 배점의 기준은 묘의 전체적인 형태와 활력의 측면을 평가하여, 1-2점은 묘의 상태가 ‘매우 나쁨’, 3-4점은 ‘나쁨’, 5-6점은 ‘보통’, 7-8점은 ‘좋음’, 9-10점은 ‘매우 좋음’의 다섯 가지 수준으로 나누어 평가하였다.

생리적 특성 분석

다양한 단기 건조 저온처리 기간의 영향을 받은 자작나무 종자로부터 발아한 묘의 생리적 특성을 분석하기 위해 휴대용 식물생리지수 측정계(PolyPen RP410, Photon Systems Instruments, Czech Republic)를 활용하여 세 가지 식생지수(vegetation indices)를 조사하였다. 이때, 식 (8)은 정규 식생지수(normalized difference vegetation index, NDVI)(Rouse et al., 1973), 식 (9)는 광화학 반사율지수(photochemical reflectance index, PRI)(Gamon et al., 1992; 1997), 식 (10)은 수정된 엽록소 흡광량지수(modified chlorophyll absorption ratio index, MCARI)(Daughtry et al., 2000)를 나타내었다.

OJIP 엽록소 형광 분석의 경우에는 휴대용 엽록소 형광 측정기(FluorPen FP 110/D, Photon Systems Instruments, Czech Republic)를 이용하여 측정하였으며, 제조사의 가이드라인에 따라 탈착식 암적응 리프클립(detachable dark-adapt leaf-clip)을 이용하여 측정 부위를 15분간 암적응 시킨 후 측정하였다(PSI, 2024). 이때, 식생지수와 OJIP 엽록소 형광 분석 모두 잎의 주맥을 회피하여 측정하였으며, 각 처리구별로 무작위의 잎을 선정하여 측정하였다. 본 연구에서 자작나무묘의 생리적 특성의 변화를 평가하기 위한 다섯 가지 엽록소 형광 매개변수를 선정하여 조사하였다. 식 (11)은 광계II(PSII)의 최대 양자수율(maximum quantum yield)을 나타내는 Fv/Fm, 식 (12)는 흡수된 광자가 소멸될 확률 (probability of photon dissipated)을 나타내는 ΦDo, 식 (13)은 반응중심(reaction center, RC)당 흡광량(absorption flux)을 나타내는 ABS/RC, 식 (14)는 반응중심당 소산되는 에너지의 양(dissipated energy flux)을 나타내는 DIo/RC, 식 (15)는 흡광량 기준(absorption basis)의 성능지수(performance index, PI)를 타내는 PIABS로 각각의 세부사항은 아래와 같다(Stirbet and Govindjee, 2011; PSI, 2024).

통계처리

실험 결과의 분석은 SAS 9.4(SAS Institute, USA)를 사용하여 일원배치 분산분석(one-way ANOVA)을 수행하였다. 평균간 비교는 p < 0.05 수준의 던컨의 다중검정(Duncan’s multiple range test)으로 통계분석 하였다.

결과 및 고찰

종에 따라 다르나 종자의 저온저장과 관련된 처리는 일반적으로 종자의 수명을 크게 증대시키는 것으로 알려져 있으며(Colville and Pritchard, 2019), 적절한 저온처리 방법을 적용하는 경우 종자의 발아율 또한 향상시키는 것으로도 알려져 있다(Schopmeyer, 1974). 그러나 각 종에 맞는 적정 저온처리 기간은 서로 상이할 수 있기 때문에 이를 구명하기 위해서는 다양한 실험적 접근이 필요하다.

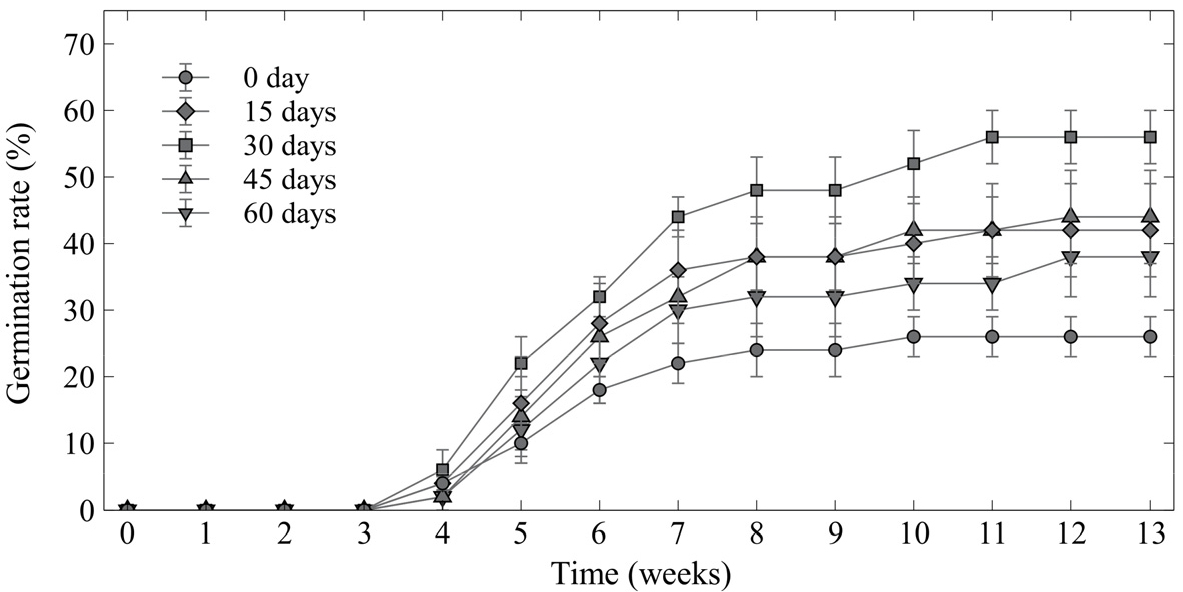

본 연구에서 각각 0, 15, 30, 45, 60일의 서로 다른 단기 건조 저온처리(short-term dry-cold treatment) 기간의 영향을 받은 자작나무(Betula platyphylla var. japonica) 종자의 발아율과 발아 후 생육 및 생리적 특성 변화에 대해 조사하였다. 결과에서 자작나무 종자는 단기 건조 저온처리 기간과 상관없이 파종 후 약 4주차부터 발아하기 시작하는 것으로 나타났다(Fig. 1). 종자 상태에서 다양한 단기 건조 저온처리 기간의 영향을 받은 자작나무묘의 육안평가를 위한 사진자료는 Fig. 2에 나타내었다. 이때, 발아율은 30일간의 건조 저온처리 기간을 거친 자작나무 종자에서 56.0%로 가장 높게 나타났으며, 묘의 생존율 또한 30일 건조 저온처리에서 54.0%로 가장 높았다(Table 2). 이외에도 최종 발아율 대비 파종 5주차까지 발아한 종자의 비율을 나타내는 매개변수인 GE 또한 30일 건조 저온처리하에서 28.0%로 가장 높게 나타났다. 한편, 대조구에서는 발아율과 묘의 생존율이 각각 26.0, 22.0%로 모든 처리구 중 가장 낮았던 것으로 조사되어 위 같은 결과와 상반되었다. 추가로 GE의 경우에는 대조구, 45, 60일 건조 저온처리구에서 낮았던 것으로 나타났다. 평균 발아소요시간을 나타내는 MGT는 처리간 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났으나, 발아율이 25%에 도달하는 기간을 나타내는 매개변수인 T25는 30일 건조 저온처리에서 4.8주로 가장 짧은 도달 기간을 나타내었다. 결과적으로 볼 때, 적절한 기간의 건조 저온처리는 자작나무 종자의 발아율과 묘의 생존율 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가되었다. 그러나 자작나무 종자에 가해지는 건조 저온처리 기간이 적정 기간을 넘어서는 경우 종자의 활력도가 상대적으로 감소하는 것으로 추정되며(Penfield, 2017), 이후에는 저온 습윤처리 및 외인성 지베렐린 처리를 통해 종자의 발아를 촉진시켜야할 것으로 보인다(Han et al., 2019; Kim et al., 2002).

Table 2.

Germination percentage (GP), survival rate (SR), germination energy (GE), mean germination time (MGT), and time to reach 25% germination percentage (T25) of B. platyphylla var. japonica seeds subjected to various short-term dry-cold treatment periods

|

Dry-cold periods (days) | Germination and vitality parameters (%) | Duration parameters (weeks) | ||||

| GP | SR | GE | MGT | T25 | ||

| 0 (control) | 26.0 cz | 22.0 c | 14.0 b | 9.3 a | 5.6 a | |

| 15 | 42.0 b | 42.0 b | 20.0 ab | 9.4 a | 5.1 ab | |

| 30 | 56.0 a | 54.0 a | 28.0 a | 9.4 a | 4.8 b | |

| 45 | 44.0 b | 38.0 b | 16.0 b | 9.5 a | 5.3 ab | |

| 60 | 38.0 b | 30.0 bc | 14.0 b | 9.5 a | 5.5 a | |

건조 저온처리와 관련된 선행연구에서 검은도닥나무(Wikstroemia ganpi) 종자는 건조 실온처리에 비해 건조 저온처리가 약 2배 정도 발아율을 향상시키는 것으로 보고되었으며(Yoon et al., 2020), Carex stricta도 이와 유사한 경향이 있는 것으로 보고되었다(Bremholm, 1993). 한편, Wang et al.(2010)의 연구에 따르면 건조 저온처리 기간은 Berberis dubia의 발아율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 골풀(Juncus effusus)은 상대적으로 짧은 건조 저온처리 기간하에서는 발아율의 감소를 일으키지만 장기적인 건조 저온처리하에서는 발아율이 감소되지 않는 것으로 보고되었다(Ervin and Wetzel, 2002).

기존에 종자의 발아율 향상을 위해 관행적으로 사용되어 온 종자 저온 습윤처리와 관련된 연구에서 참식나무(Neolitsea sericea)는 저온 습윤처리 기간이 길어질수록 발아율도 이에 비례하여 증가하는 것으로 나타났으며(Lee et al., 2023a), 더덕(Codonopsis lanceolata)은 단 1주일간 저온 습윤처리하는 것만으로도 높은 발아율을 나타내는 것으로 보고되었다(Park et al., 2023a). 한편, 제비동자꽃(Lychnis wilfordii)은 8주의 저온 습윤처리를 통해 가장 높은 발아율을 기대할 수 있었지만 처리기간이 그보다 길어질수록 발아율이 급격히 감소하는 것으로 나타나(Kim et al., 2020a), 각 종마다 선호되는 종자 저장 및 처리방법이 서로 다름을 알 수 있었다.

건조 저온처리 후 발아한 자작나무묘의 생장 매개변수에 관한 결과에서 초장, 초폭, 줄기의 지름, 근장 모두 종자상태에서 15일간의 건조 저온처리를 겪은 후 발아한 묘에서 각각 4.89, 7.67, 0.23, 10.80 cm로 가장 높게 나타났으며, 대조구와 통계적으로 유의미한 차이는 없었으나 앞서 언급된 네 가지 매개변수의 평균값 모두 대조구 내에서 약간 감소하는 경향을 보였다(Table 3). 피복면적의 경우에도 위 매개변수들과 유사하게 15일 건조 저온처리구에서 60.4 cm2으로 가장 넓었으며, 대조구에서 통계적으로 유의미한 차이는 없었으나 52.2 cm2의 피복면적을 나타내어 약간의 감소세가 있음을 알 수 있었다. 결과적으로 종자의 건조 저온처리를 통해 자작나무묘의 크기를 증대시키기 위해서는 종자를 15일간 건조 저온처리하는 것이 상대적으로 유리함을 알 수 있었다.

Table 3.

Growth characteristics of B. platyphylla var. japonica seedlings at thirteen weeks after sowing following various short-term dry-cold treatment periods for the seeds

|

Dry-cold periods (days) | Plant sizes (cm) |

Ground cover (cm2) | |||

| Shoot height | Shoot width | Stem diameter | Root length | ||

| 0 (control) | 4.42 abz | 7.11 ab | 0.21 ab | 10.07 ab | 52.2 ab |

| 15 | 4.89 a | 7.67 a | 0.23 a | 10.80 a | 60.4 a |

| 30 | 4.21 b | 6.34 b | 0.18 b | 8.97 b | 42.9 b |

| 45 | 4.14 b | 6.30 b | 0.17 b | 8.84 b | 42.2 b |

| 60 | 4.18 b | 6.24 b | 0.17 b | 8.75 b | 41.1 b |

| Significancey | * | ** | * | * | ** |

한편, 자작나무 종자에 가해진 건조 저온처리 기간의 차이는 엽록소 수치(SPAD units)에 유의미한 차이를 발생시키지 않는 것으로 나타났다(Table 4). 그러나 엽수는 대조구에서 10.9개로 나타나 자작나무 종자는 건조 저온처리를 거치지 않는 경우 가장 많은 잎을 생산하는 것으로 판단된다. 엽장의 경우에는 대조구와 15일 건조 저온처리구에서 각각 3.15, 3.20 cm인 것으로 조사되었으며, 엽폭은 이와 유사하게 대조구와 15일 건조 저온처리구에서 각각 2.62, 2.68 cm로 넓었다. 엽면적은 엽장과 엽폭의 결과와 유사하게 0-15일 범위의 건조 저온처리하에서 8.34-8.63 cm2로 넓었던 것으로 나타났으며, 30-60일 범위의 건조 저온처리구(6.02-6.18 cm2)와 유의미한 차이가 있는 것으로 분석되었다.

전체적으로 자작나무 종자에 가해진 30-60일의 저온처리 기간은 대조구와 15일 건조 저온처리구에 비해 잎의 크기와 관련된 매개변수의 감소세를 나타내어 상대적으로 긴 기간의 건조 저온처리는 묘의 엽 발달에 상대적으로 부정적인 영향을 미치는 것으로 보인다. 따라서 위와 같은 결과로 미루어 보아 묘의 전체적인 크기 증대에는 15일 건조 저온처리가 가장 적합하였으나, 반대로 엽 발달 측면에서는 오히려 건조 저온처리를 하지 않거나 15일의 단기 건조 저온처리를 하는 것이 상대적으로 유리함을 알 수 있었다. 한편, 묘에 대한 시각점수(visual score)의 결과에서는 15일 건조 저온처리구가 8.4점으로 가장 높게 평가되었으며, 초장, 초폭, 근장 등과 같은 묘의 크기와 관련된 매개변수들의 결과와 유사하였다.

Table 4.

Chlorophyll content (SPAD units) and leaf growth parameters of B. platyphylla var. japonica seedlings at thirteen weeks after sowing following various short-term dry-cold treatment periods for the seeds

|

Dry-cold periods (days) |

Chlorophyll content (SPAD units) |

Number of leaves | Leaf sizes (cm) |

Leaf area (cm2) |

Visual score (0-10) | |

| Length | Width | |||||

| 0 (control) | 29.15 az | 10.9 a | 3.15 a | 2.62 a | 8.34 a | 7.2 b |

| 15 | 28.97 a | 9.7 ab | 3.20 a | 2.68 a | 8.63 a | 8.4 a |

| 30 | 29.46 a | 8.8 b | 2.63 b | 2.26 b | 6.02 b | 6.9 b |

| 45 | 29.50 a | 8.6 b | 2.76 b | 2.21 b | 6.18 b | 6.7 b |

| 60 | 30.67 a | 8.4 b | 2.69 b | 2.25 b | 6.13 b | 6.3 b |

| Significancey | NS | ** | ** | * | ** | ** |

zMeans were derived from five replications (n = 5), with a total of 11, 21, 27, 19, and 15 seedlings that survived after germination from seeds subjected to 0, 15, 30, 45, and 60-day short-term dry-cold treatments, respectively. Values within columns were separated by DMRT at p < 0.05; the same lowercase letters indicate no significant differences.

Table 5.

Seedling biomass, relative water content, and vigor index (VI) of B. platyphylla var. japonica seedlings at thirteen weeks after sowing following various short-term dry-cold treatment periods for the seeds

|

Dry-cold periods (days) | Fresh weights (mg) | Dry weights (mg) | Relative water content (%) | VI | |||||

| Shoot | Root | Shoot | Root | Shoot | Root | ||||

| 0 (control) | 330.9 abz | 86.3 a | 124.3 a | 54.4 a | 62.8 b | 36.4 b | 107.4 b | ||

| 15 | 385.2 a | 96.9 a | 129.0 a | 50.2 a | 66.0 a | 47.2 a | 208.6 a | ||

| 30 | 249.2 b | 53.4 b | 90.1 b | 33.3 b | 64.0 b | 37.9 b | 163.8 ab | ||

| 45 | 241.8 b | 51.1 b | 89.6 b | 32.3 b | 63.8 b | 36.3 b | 129.3 b | ||

| 60 | 236.4 b | 49.5 b | 86.3 b | 30.6 b | 63.2 b | 37.2 b | 103.2 b | ||

| Significancey | * | ** | ** | ** | * | ** | *** | ||

종자 상태에서 건조 저온처리 기간의 영향을 받은 자작나무묘의 지상부 생체중은 15일 건조 저온처리구에서 385.2 mg으로 가장 무거운 것으로 조사되었으며, 지하부 생체중, 지상부와 지하부의 건물중은 대조구와 15일 건조 저온처리구에서 유의미하게 무거운 중량을 나타내는 것으로 조사되었다(Table 5). 한편, 30-60일 건조 저온처리 기간 내에서는 건조 저온처리 기간이 길어질수록 생체중과 건물중 모두 평균값이 낮아지는 경향을 보였으나, 상호간 통계적으로 유의미한 차이는 없었다. 추가로 지상부와 지하부의 상대 수분함량은 15일 건조 저온처리구에서 각각 66.0, 47.2%로 가장 높게 나타나 자작나무 종자에 가해지는 15일의 단기 건조 저온처리는 발아 이후에 자작나무묘의 상대 수분함량을 크게 증대시키는 것으로 보인다. 한편, 발아율과 묘의 생체중을 이용하여 계산하는 활력지수인 VI는 15일 건조 저온처리에서 208.6으로 가장 높게 나타나 상대적으로 묘의 활력상태 또한 우수했던 것으로 평가되었다.

생리적 특성을 평가하기 위한 매개변수 중 식생지수는 인공위성이나 드론과 같은 영상장비 및 휴대용 측정 장비를 통해 원격탐지(remote sensing) 방식으로 측정되며(Basso et al., 2004; Olson et al., 2019), 주로 엽색소를 기반으로 한 식물의 생리적 상태를 비파괴적인 방식으로 분석하기 위해 다양한 연구에서 유용하게 활용되어 왔다(Jang et al., 2023; Kang et al., 2023; Kim et al., 2024b; Shin et al., 2022). 이때, 식생지수 중 NDVI와 MCARI는 처리간 유의미한 차이가 없었던 것으로 분석되었다(Table 6). 한편, PRI는 비파괴적인 측정방법을 통해 잎의 크산토필(xanthophyll) 색소의 함량 변화를 추정하기 위해서 사용되며(Magney et al., 2016), 식물의 광합성 안정성을 판단하는 우수한 지표로 활용되고 있다(Murakami and Ibaraki, 2019). 이 PRI는 15일 처리구에서 0.018로 가장 높게 나타났으며, 60일 건조 저온처리구에서는 –0.001로 가장 낮았던 것으로 조사되었다. 따라서 상대적인 관점으로 볼 때, 60일 건조 저온처리하에서는 자작나무 묘의 광합성 기구(photosynthetic apparatus)의 기능 저하를 추정할 수 있었다. 이러한 결과는 종자 상태에서 저하된 활력도가 장기적으로 발아 이후 묘의 생리적 특성에까지 영향을 미친 것으로 보인다.

Table 6.

Normalized difference vegetation index (NDVI), photochemical reflectance index (PRI), modified chlorophyll absorption ratio index (MCARI), and various chlorophyll fluorescence parameters of B. platyphylla var. japonica seedlings at thirteen weeks after sowing following various short-term dry-cold treatment periods for the seeds

|

Dry-cold periods (days) | Vegetation indices | Chlorophyll fluorescence parameters | |||||||

| NDVI | PRI | MCARI | Fv/Fm | ΦDo | ABS/RC | DIo/RC | PIABS | ||

| 0 (control) | 0.696 az | 0.009 ab | 0.371 a | 0.796 a | 0.203 b | 1.93 a | 0.393 a | 2.66 a | |

| 15 | 0.698 a | 0.018 a | 0.377 a | 0.798 a | 0.201 b | 1.90 a | 0.387 a | 2.97 a | |

| 30 | 0.690 a | 0.008 ab | 0.357 a | 0.791 ab | 0.208 ab | 1.95 a | 0.402 a | 2.57 a | |

| 45 | 0.692 a | 0.006 ab | 0.346 a | 0.787 ab | 0.212 ab | 1.99 a | 0.425 a | 2.03 b | |

| 60 | 0.686 a | -0.001 b | 0.358 a | 0.778 b | 0.221 a | 2.00 a | 0.454 a | 1.99 b | |

| Significancey | NS | * | NS | * | * | NS | NS | ** | |

zMeans were derived from five replications (n = 5), with a total of 11, 21, 27, 19, and 15 seedlings that survived after germination from seeds subjected to 0, 15, 30, 45, and 60-day short-term dry-cold treatments, respectively. Values within columns were separated by DMRT at p < 0.05; the same lowercase letters indicate no significant differences.

엽록소 형광 반응 분석은 식물의 스트레스 상태를 분석하는데 유용하여 다양한 연구에서 적용되어 왔다(Lee and Nam, 2024; Lee et al., 2022; Park et al., 2023c; Shin et al., 2023; 2024). 광계II(PSII)의 최대 양자수율을 나타내는 Fv/Fm는 스트레스를 받지 않은 고등식물의 경우 일반적으로 0.780-0.840 수준의 범위를 나타내는 것으로 알려져 있는데(Baker and Rosenqvist, 2004; Snider et al., 2018; Strasser and Strasser, 1995; Yoo et al., 2012), 대조구와 15일 건조 저온처리하에서 0.796-0.798 수준으로 높게 나타나 스트레스를 받지 않고 있음을 알 수 있었다. 그러나 이와 달리 60일 건조 저온처리하에서는 0.778로 앞서 언급된 정상범위 보다 약간 낮은 수준이었다. Fv/Fm와 길항하며 흡수된 광자가 소멸될 확률을 나타내는 ΦDo는 60일 건조 저온처리에서 0.221으로 가장 높게 나타나, 다른 처리구에 비해 상대적으로 에너지 소산율이 높았음을 알 수 있었다.

광계II의 반응중심의 활성도 및 식물의 스트레스 수준과 관련되어 있는 매개변수인 ABS/RC, DIo/RC는 처리간 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다. 한편, 흡광량을 기반으로 한 성능지수인 PIABS는 반응중심 복합체, 빛 에너지 흡수량 등 복합적인 엽록소 형광 매개변수들을 고려하여 계산된다(Dai et al., 2019). 이 PIABS는 0-30일 건조 저온처리하에서 2.57-2.97 범위로 높게 나타났으며, 45-60일 건조 저온처리에서는 1.99-2.03 범위로 나타나 통계적으로 유의미한 차이를 확인할 수 있었다.

본 연구의 결과를 종합적으로 판단할 때, 자작나무 종자의 활력수준과 생존율을 평가하기 위해 사용된 매개변수인 GP, SR, GE의 향상을 위해서는 30일의 건조 저온처리가 가장 유리함을 알 수 있었으며, 그 이상의 건조 저온처리 기간은 위와 같은 매개변수들의 결과를 유의미하게 감소시키는 것으로 나타났다. 한편, 묘의 크기 증대에는 15일 건조 저온처리 기간이 가장 우수하였으며, 이와 유사하게 묘의 바이오매스 향상과 생리적 특성의 개선에는 대조구와 15일 건조 저온처리 기간이 우수했던 것으로 분석되었다. 이에 따라 종자의 발아율과 묘의 생존율을 향상시키기 위해서는 종자를 30일간 건조 저온처리 할 것이 권고되며, 발아 이후 묘의 크기와 바이오매스 및 생리적 특성의 종합적인 개선을 위해서는 15일의 단기 건조 저온처리 기간이 가장 적합한 것으로 평가되었다.

요 약

자작나무(Betula platyphylla var. japonica)는 자작나무과(Betulaceae)에 속한 온대 조경용 수목류 중 하나로, 다양한 산업에서 이용가치가 있는 수종이다. 그러나 자작나무와 관련된 생리학적 연구는 한정되어 있어 다양한 연구가 요구되고 있다. 본 연구에서는 자작나무 종자에 가해지는 다양한 단기 건조 저온처리 기간이 종자의 발아율과 발아 이후 묘의 생육 및 생리적 특성에 미치는 영향에 대해 조사하였다. 이때, 단기 건조 저온처리 기간은 각각 0, 15, 30, 45, 60일로 설계하였다. 결과에서 자작나무 종자의 발아율, 발아 이후 묘의 생존율, 초기 발아세는 30일 건조 저온처리구에서 가장 높게 나타났으며, 종자의 건조 저온처리 기간이 길어질수록 위 매개변수들의 평균값은 유의미하게 낮아지는 것으로 나타났다. 한편, 발아 이후 묘의 크기와 바이오매스의 증대를 위해서는 15일의 건조 저온처리 기간이 가장 적합한 것으로 평가되었다. 생리적 특성을 분석하기 위해 활용한 식생지수와 엽록소 형광 반응 분석에서는 0-15일 범위의 건조 저온처리 기간이 적절한 것으로 평가되었다. 따라서 높은 발아율과 생존율을 유도하는 것이 주목적일 때는 30일간의 건조 저온처리가 가장 적합한 것으로 판단되며, 묘의 빠른 생육과 생리적 특성을 개선시키는 것이 주목적일 때는 15일간의 단기 건조 저온처리가 가장 적절한 것으로 평가되었다. 이러한 결과는 자작나무 종자의 발아율과 발아 후 생육 및 생리적 특성의 최적화를 위한 단기 건조 저온처리 기간에 대한 이정표를 제시한다.