서 론

조사 및 방법

조사 기간 및 지점

재료 및 방법

채집 및 동정

서식지 환경

한강납줄개 성장도・비만도 분석

결과

서식지 환경

어류상

한강납줄개의 성장도와 비만도 분석

한강납줄개 개체군 연령분포

고찰

서 론

하천 생태계는 자연적 기능과 공학적 기능에 더불어 다양한 생물의 서식처를 제공하는 중요한 역할을 담당하며 우리에게 수자원뿐만 아니라 다양한 생태학적 자원을 제공하여 준다(Choi et al., 2005). 그중의 최종 소비자 역할을 하는 담수어류는 다른 생물 종들과 긴밀한 관계를 맺으며 하천의 생물 다양성을 대표하여 그 지역의 특성을 나타낸다고 할 수 있다(Choi et al., 2005; Ko et al., 2019). 최근 우리나라의 담수어류는 국토의 개발에 따른 댐 및 보 등의 횡적 구조물 건설, 저수지, 농경지, 수질오염, 외래종의 도입 등으로 인해 물리적인 서식 환경의 변화로 고유종 및 자생종들의 서식지와 개체 수가 급격히 감소하면서 멸종위기에 놓이거나 일부 종은 멸종한 것으로 보고되고 있다(Jang et al., 2006; Ko et al., 2017, 2019; Kwater, 2007; NIBR, 2011).

유동천은 한강의 지류인 섬강의 제2 지류로 횡성군 청일면 속실리에서 시작하여 청일면 유평리에서 계천으로 합류하는 지방하천으로 유역 면적 77.6 km2, 유로연장 21.19 km의 하천이다(Choi et al., 2021). 본 하천 주변 지역주민들의 증언에 의하면 농약 및 유류 유출 등의 원인으로 본 종과 다른 어종들의 어류폐사가 발생하였다는 증언과 함께 어류상도 매우 빈약하다고 한다(Choi et al., 2018). 더욱이 본 하천은 과거 한강납줄개(R. pseudosericeus)가 서식하였던 곳이었으나 최근 조사에서는 출현하지 않았거나(Ko et al., 2018) 비교 풍부도 기준 0.09% 서식하는 것으로 나타나(Choi et al., 2018), 섬강의 상류인 유동천에서 한강납줄개(R. pseudosericeus) 개체군의 서식이 매우 불안정한 것으로 나타났다. 현재 한국의 담수어류 멸종위기종은 I급 11종 그리고 II급 18종으로 총 29종이 지정되어 있으며(ME, 2022), 유동천에 서식하는 멸종위기종 한강납줄개(R. pseudosericeus)는 2011년 적색목록집에서 본 종이 점유 면적이 낮고 서식지의 질적 하락이 가속화되고 있어 위기(EN) B2ab(i, ii,ⅲ,iv)로 평가되었었다(Ko et al., 2018; NIBR, 2011). 한강납줄개(R. pseudosericeus)는 2018년에 IUCN 적색목록 지침서에 따라 멸종위협 등급을 평가한 결과, 취약(VU A2code)으로 평가되었다(Ko et al., 2018). 특히 본 종은 육식성인 동사리(Odontobutis platycephala), 꺽지(Coreoperca herzi), 쏘가리(Siniperca scherzeri), 얼룩동사리(Obontobutis interrupta) 등의 먹이원이면서 동시에 하천생태계 먹이 그물의 중간 연결고리 역할을 하는 중요한 어종으로 건강한 수생태계를 위해 보전과 복원이 절실히 요구되는 상황이다(Choi et al., 2017). 한강납줄개(R. pseudosericeus)가 서식하는 다른 하천인 흑천(Kim et al., 2017)에서 비교풍부도 8.73%, 2019년 흑천(Ko et al., 2018)에서 4.98%, 전천(Choi et al., 2017)의 경우 2.67%로 안정적인 개체군을 유지하는 것으로 보여 유동천과 더욱 비교되었다. 따라서 본 연구에서는 한강납줄개(R. pseudosericeus) 방류에 따른 개체군 복원과 어류상 조사를 통해 서서히 사라지는 멸종위기종 보전과 복원 및 하천 건강성 회복을 위한 기초자료로 제공하고자 하였다.

조사 및 방법

조사 기간 및 지점

조사는 총 3차례 실시하였으며 조사시기는 다음과 같다.

1차 조사: 2020년 6월 3-4일

2차 조사: 2020년 8월 27-29일

3차 조사: 2020년 11월 6-7일

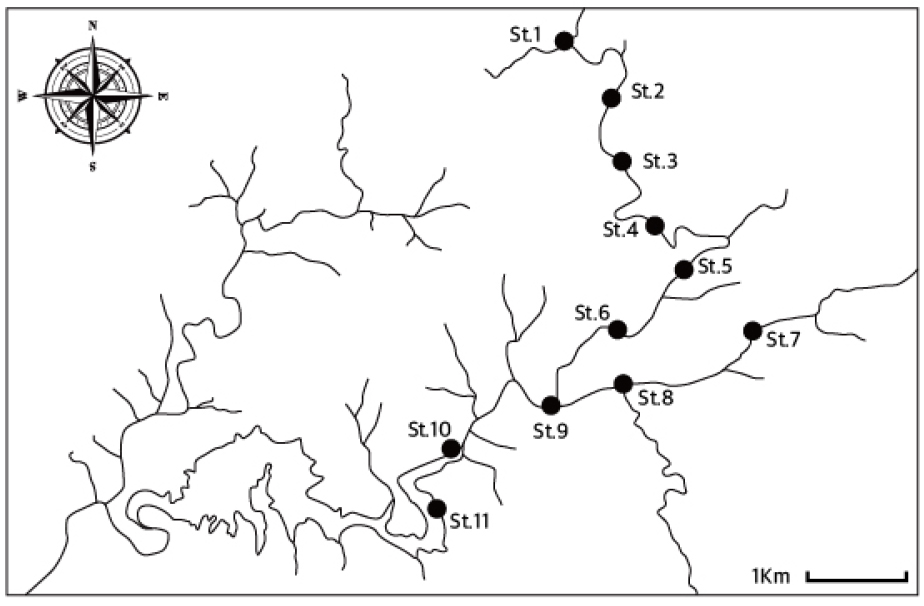

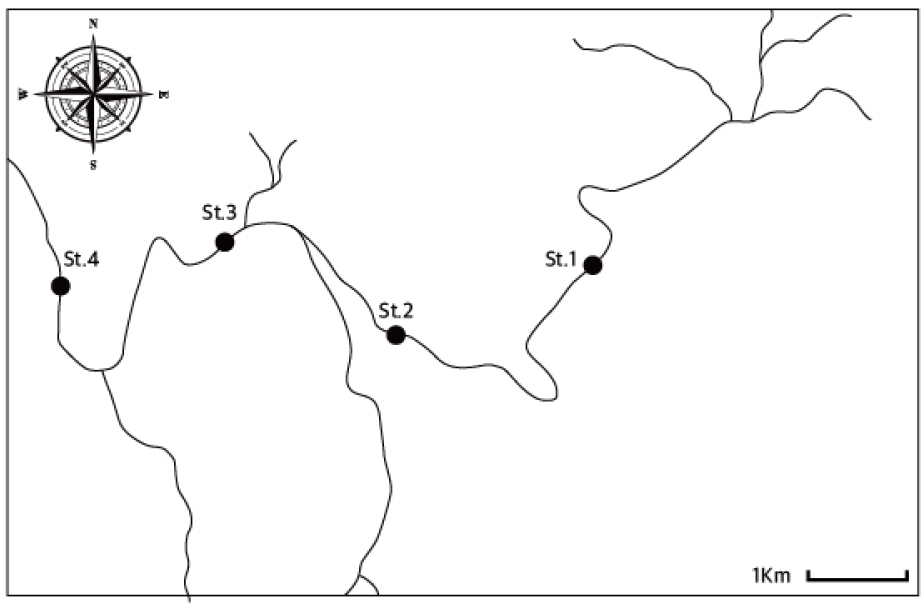

조사지점은 유동천 11개의 지점(Fig. 1)과 전천 4개의 지점(Fig. 2)을 선정하였고 조사지점은 다음과 같다(Table 1).

Table 1.

GPS coordinates of the study site

재료 및 방법

채집 및 동정

멸종위기 야생생물 II급의 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 포획은 원주지방환경청의 포획 허가(제2020-12호)를 받은 후 실시하였다. 채집은 투망(7 × 7 mm, 14회), 족대(4 × 4 mm 40분)가 사용되었으며 한강납줄개(R. pseudosericeus) 조사에는 추가로 일각망(망목 4 × 4 mm, 12시간)을 사용했다. 채집된 한강납줄개(R. pseudosericeus)는 현장에서 마취제(MS -222)로 마취를 하고 계측(전장, 무게) 후 바로 방류하였다. 또한 공생 종인 작은말조개(Unio douglasiae sinuolatus)를 유동천과 전천의 모든 지점을 대상으로 현장 조사하였다. 정량조사는 각 지점에서 50 × 50 cm의 방형구를 사용하여 하천의 가장자리의 모래와 펄이 있는 지역을 위주로 선정하여 실시하였다. 어류의 동정은 국내에서 지금까지 발표된 검색표(Choi et al., 2002; Kim and Park, 2002)를 이용하였으며, 이매패류의 동정은 한국패류도감(Min et al., 2004)에 준하여 육안으로 동정하였다.

서식지 환경

서식지 환경은 수문학적, 이화학적 환경을 나누어 조사하였는데, 수문학적 환경 중 하폭과 유폭은 디지털측정기(Bushnell sport 600, USA)를 수심은 1 m 철자를 이용하였다. 하천 차수는 1:25,000 지도를 이용하여 분류하였고 하상 구조는 Cummins(1962)의 기준에 따랐다. 조사 지역의 이화학적 환경은 수질 측정기(YSI 556MPS(USA))를 사용하여 현장에서 바로 측정하였다. 수온, 용존산소량(DO), 전기전도도(conductivity), pH, 염도 등을 측정하였고, 수질의 경우 BOD, COD, TOC, SS, TP, TN 등을 강원도 보건환경연구원에 의뢰하여 분석하였다.

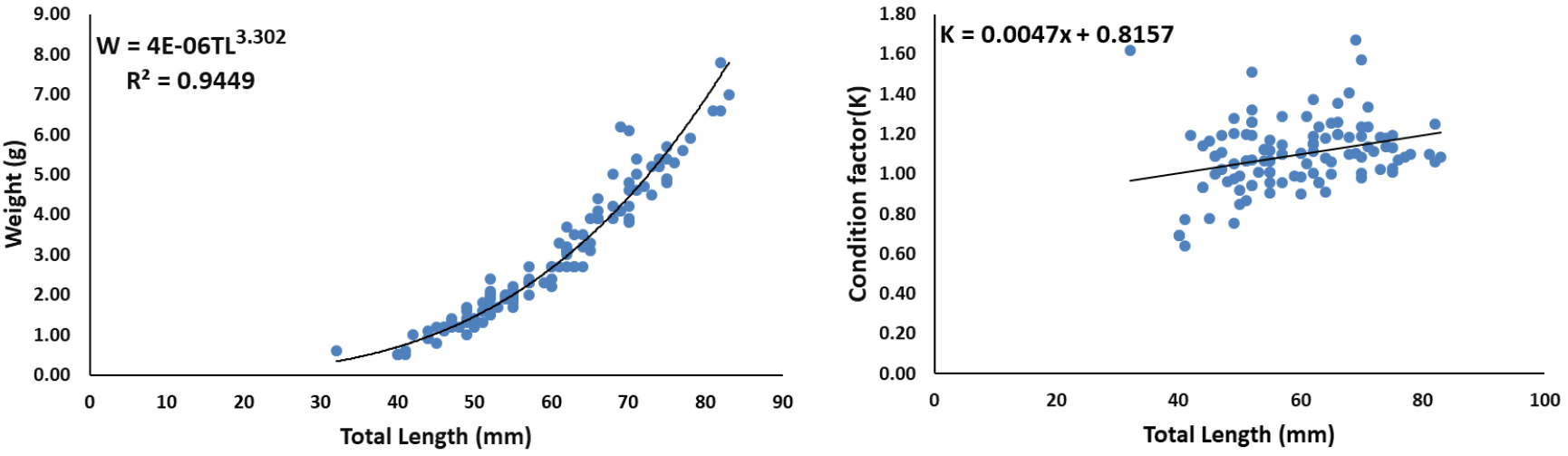

한강납줄개 성장도・비만도 분석

한강납줄개(R. pseudosericeus) 개체군의 섭식 상태와 생육 정도를 파악하기 위해 성장도와 비만도 분석을 시행하였다. 성장도는 Pauly(1984)의 방법을 사용하였다.

(성장도: W = aTLb W: 무게 TL: 전장 a, b: 상수, b = 회귀계수 값)

비만도는 Fulton-type 비만도 지수(K)를 이용하였으며 그 식은 다음과 같다.

{K = TW / TL3 × 105(Anderson and Neumann, 1996)}

결과

서식지 환경

유동천 서식지의 환경을 조사한 결과는 다음과 같다(Table 2, Table 3). 농업용 배수로 및 축사 이외에 큰 오염원은 확인되지 않았고 수질의 경우 mg/L 기준 BOD 0.5-1.3, TOC 1.3-2.4, TN 1.743-4.378, TP 0.012-0.026, SS 0.4-7.6, Chl-a 0.5-7.1로 환경부 표준기준 ‘매우 좋음’, 혹은 ‘좋음’ 단계로 확인되었다. 수온은 6월 유동천(19.8°C-24.6°C) 전천(21.5°C-23.4°C) 8월 유동천(23°C-21.7°C) 전천(22.4°C-23.6°C) 11월 유동천(9.6°C-10.1°C) 전천(11.5°C-10.4°C)로 나타나 조사 시기에 따라 차이가 나타났다. pH는 모든 시기가 6-8 범위였으며 염도는 생활하수, 농업용수의 영향으로 0.03-0.1까지 확인되었다. 전기전도도는 전천이 평균 287 µs/cm로 유동천 평균 약 155 µs/cm와 비교해 비교적 높은 수치를 보여주었다. 용존산소는 수온에 따라 다르지만 7-10 mg/L의 범위를 나타냈다. 산소포화도의 경우 대부분 지역이 100% 전후의 범위를 나타냈다.

하천 차수(25,000:1 기준)의 경우 유동천의 지점 1, 전천 1과 2는 3차 하천, 유동천 지점 8-11, 전천 4는 5차 하천 그리고 그 외 지점들은 4차 하천으로 나타났다. 유동천과 전천의 3차 하천의 경우 하폭은 25-50 m, 유폭은 0.5-30 m, 수심은 0.1-0.8 m로 나타났고 4차 하천들은 하폭 20-60 m, 유폭 3-50 m, 수심은 0.2-2.5 m로 나타났다. 5차 하천들은 하폭 40-130 m, 유폭 5-65 m 수심 0.1-2.0 m로 나타나 대부분 중·상류 지역의 특징을 보였다. 하상 구조의 경우 하천 차수가 높아질수록 자갈(Pebble), 잔자갈(gravel) 및 모래 (sand)의 비율이 높아졌다. 특히 하천의 가장자리에는 모래(sand)나 펄(mud)이 분포하고 있는 곳이 많았다.

Table 2.

Chemical environments of each station on the Yudong and Jeon Streams

Table 3.

Physical and hydrological environments of each station on the Yudong and Jeon Streams

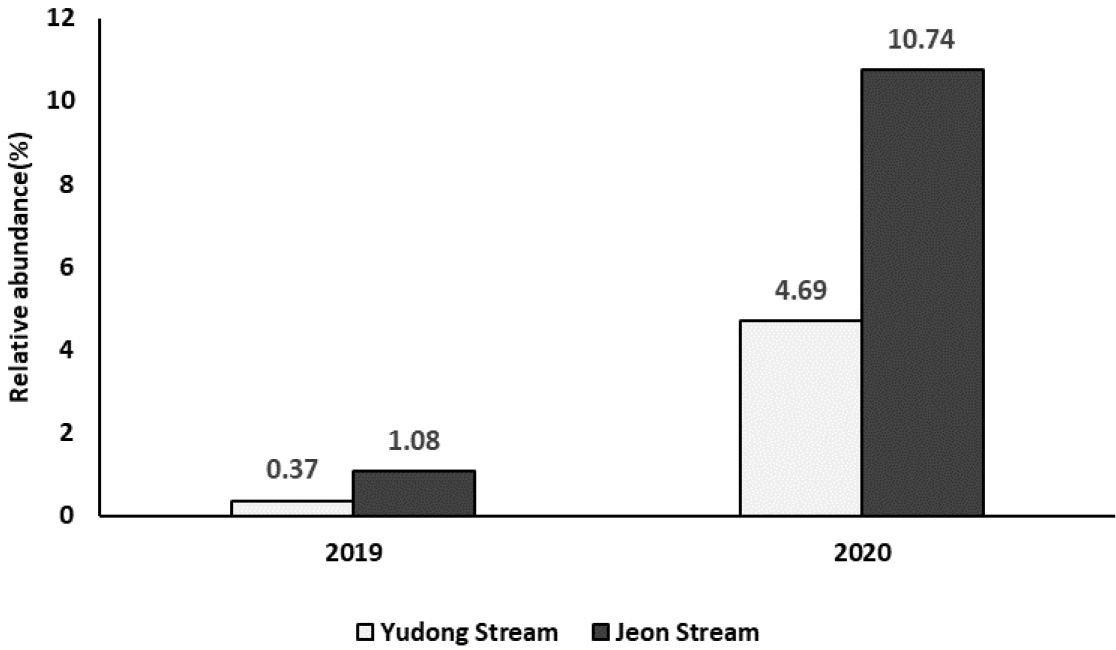

어류상

유동천의 어류상을 확인한 결과 다음과 같다(Table 4). 유동천에서 확인된 어종은 3목 9과 28종으로 총 3,200개체가 출현하였다. 법적보호종으로는 멸종위기종 II급인 묵납자루(A. signifer)와 한강납줄개(R. pseudosericeus) 2종이 출현하였다. 한국 고유종은 묵납자루(A. signifer)와 한강납줄개(R. pseudosericeus)를 포함하여 쉬리(Coreoleuciscus splendidus), 긴몰개(Squalidus gracilis majimae), 배가사리(Microphysogobio longidorsalis), 돌마자(Microphysogobio yaluensis), 참갈겨니(Zacco koreanus), 참종개(Iksookimia koreensis), 새코미꾸리(Koreocobitis rotundicaudata), (Liobagrus andersonii), (Coreoperca herzi), 동사리(O. platycephala), 얼룩동사리(O. interrupta) 등 13종으로 출현율 46.43%로 나타났다. 외래종으로는 배스(Micropterus salmoides)가 하류인 St. 10에 출현하였다. 각 지점에서 나타난 우점종은 St. 1, 9, 10, 11을 제외한 모든 지점이 참갈겨니(Z. koreanus)였고 St. 1은 버들치(Rhynchocypris oxycephalus), st. 9, 10, 11은 피라미(Zacco platypus)였다. 아우점종은 St. 1에서는 참갈겨니(Z. koreanus)가 St. 2, 7, 8지점에서는 버들치(R. oxycephalus)가 St. 3 지점에서는 피라미(Z. platypus)가 St. 4, 9지점에서는 돌고기(Pungtungia herzi)가 St. 5 지점에서는 한강납줄개(R. pseudosericeus) St. 6 지점은 긴몰개(S. gracilis majimae)가 나타났다. 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 비교 풍부도를 비교한 결과 4.69%로 전년도 0.37%와 비교하여 약 4배로 증가하였다. 전천에서 확인된 어종은 6과 21종으로 총 1,415개체가 출현하였다(Table 5). 법적보호종으로는 멸종위기종 II급인 한강납줄개(R. pseudosericeus) 1종이 출현하였으며 한국 고유종은 9종(출현율 38.10%)이 출현하였다. 우점종은 유동천과 유사한 참갈겨니(Z. koreanus), 피라미(Z. platypus), 한강납줄개(R. pseudosericeus), 버들치(R. oxycephalus), 긴몰개(S. gracilis majimae), 돌고기(P. herzi), 얼룩동사리(O. interrupta) 등으로 나타났다. 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 비교 풍부도는 10.74%로 유동천의 약 2배로 출현하였고 전년도 기준 1.08%에 비해 10.74%로 약 10배 증가하였다(Fig. 3).

Table 4.

List of fish species and number of individual fish collected from the Yudong Stream

| Scientific name | Stations | Total |

RA (%)* | Remarks** | ||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||

| CYPRINIDAE | ||||||||||||||

| Acheilognathus lanceolata intermedia | 16 | 16 | 0.50 | |||||||||||

| Acheilognathus signifer | 3 | 5 | 8 | 0.25 | EnII,L | |||||||||

| Carassius auratus | 5 | 3 | 8 | 0.25 | ||||||||||

| Coreoleuciscus splendidus | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 55 | 1.72 | E | ||

| Hemibarbus longirostris | 12 | 1 | 4 | 12 | 4 | 15 | 7 | 2 | 57 | 1.78 | ||||

| Microphysogobio longidorsalis | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 2 | 2 | 50 | 1.56 | E | ||||

| Microphysogobio yaluensis | 11 | 1 | 12 | 0.38 | E | |||||||||

| Opsariichthys uncirostris amurensis | 2 | 2 | 0.06 | |||||||||||

| Pseudogobio esocinus | 17 | 38 | 23 | 18 | 24 | 13 | 3 | 136 | 4.25 | |||||

| Pseudorasbora parva | 1 | 2 | 3 | 0.09 | ||||||||||

| Pungtungia herzi | 1 | 17 | 12 | 20 | 33 | 16 | 4 | 13 | 83 | 33 | 40 | 272 | 8.50 | |

| Rhodeus pseudosericeus | 3 | 1 | 69 | 60 | 3 | 14 | 150 | 4.69 | EnII,E | |||||

| Rhynchocypris oxycephalus | 93 | 27 | 13 | 4 | 3 | 55 | 25 | 9 | 229 | 7.16 | ||||

| Squalidus gracilis majimae | 1 | 29 | 77 | 31 | 1 | 139 | 4.34 | E | ||||||

| Zacco koreanus | 93 | 131 | 126 | 113 | 77 | 108 | 160 | 184 | 64 | 22 | 17 | 1095 | 34.22 | E |

| Zacco platypus | 8 | 25 | 11 | 29 | 35 | 14 | 9 | 90 | 166 | 133 | 520 | 16.25 | ||

| COBITIDAE | ||||||||||||||

| Iksookimia koreensis | 1 | 10 | 17 | 3 | 8 | 12 | 11 | 20 | 6 | 1 | 6 | 95 | 2.97 | E |

| Koreocobitis rotundicaudata | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.25 | E | |||||||

| Misgurnus anguillicaudatus | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.31 | |||||||||

| Misgurnus mizolepis | 1 | 1 | 2 | 0.06 | ||||||||||

| BALITORIDAE | ||||||||||||||

| Orthrias nudus | 4 | 35 | 19 | 5 | 63 | 1.97 | ||||||||

| AMBLYCIPITIDAE | ||||||||||||||

| Liobagrus andersoni | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.25 | E | |||||||

| BAGRIDAE | ||||||||||||||

| Pseudobagrus fulvidraco | 3 | 3 | 0.09 | |||||||||||

| CENTROPOMIDAE | ||||||||||||||

| Coreoperca herzi | 4 | 9 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 41 | 1.28 | E | ||||

| CENTRACHIDAE | ||||||||||||||

| Micropterus salmoides | 2 | 2 | 0.06 | Ex | ||||||||||

| ODONTOBUTIDAE | ||||||||||||||

| Odontobutis interrupta | 1 | 18 | 25 | 2 | 16 | 13 | 4 | 9 | 88 | 2.75 | E | |||

| Odontobutis platycephala | 1 | 5 | 11 | 10 | 27 | 1 | 55 | 1.72 | E | |||||

| GOBIIDAE | ||||||||||||||

| Rhinogobius brunneus | 48 | 25 | 73 | 2.28 | ||||||||||

| Number of species | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 18 | 18 | 14 | 28 | ||

| Number of individuals | 202 | 218 | 212 | 196 | 344 | 421 | 338 | 315 | 380 | 326 | 248 | 3200 | ||

Table 5.

List of fish species and number of individual fish collected from the Jeon Stream

| Scientific name | Stations | Total |

RA (%)* | Remaks** | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||

| CYPRINIDAE | |||||||

| Acheilognathus lanceolata intermedia | 7 | 4 | 7 | 18 | 1.27 | ||

| Carassius auratus | 1 | 1 | 2 | 0.14 | |||

| Coreoleuciscus splendidus | 2 | 29 | 4 | 35 | 2.47 | E | |

| Hemibarbus longirostris | 2 | 13 | 7 | 22 | 1.55 | ||

| Microphysogobio longidorsalis | 2 | 2 | 0.14 | E | |||

| Pseudogobio esocinus | 6 | 2 | 18 | 4 | 30 | 2.12 | |

| Pseudorasbora parva | 2 | 2 | 0.14 | ||||

| Pungtungia herzi | 17 | 23 | 30 | 25 | 95 | 6.71 | |

| Rhodeus pseudosericeus | 12 | 7 | 82 | 51 | 152 | 10.74 | EnII,E |

| Rhynchocypris oxycephalus | 31 | 88 | 6 | 25 | 150 | 10.60 | |

| Squalidus gracilis majimae | 5 | 21 | 45 | 27 | 98 | 6.93 | E |

| Zacco koreanus | 35 | 74 | 132 | 155 | 396 | 27.99 | E |

| Zacco platypus | 12 | 29 | 19 | 151 | 211 | 14.91 | |

| COBITIDAE | |||||||

| Iksookimia koreensis | 26 | 19 | 14 | 11 | 70 | 4.95 | E |

| Koreocobitis rotundicaudata | 1 | 1 | 0.07 | E | |||

| Misgurnus anguillicaudatus | 8 | 1 | 9 | 0.64 | |||

| Misgurnus mizolepis | 1 | 1 | 0.07 | ||||

| BALITORIDAE | |||||||

| Orthrias nudus | 12 | 4 | 3 | 19 | 1.34 | ||

| CENTROPOMIDAE | |||||||

| Coreoperca herzi | 6 | 6 | 0.42 | ||||

| ODONTOBUTIDAE | |||||||

| Odontobutis interrupta | 15 | 28 | 21 | 22 | 86 | 6.08 | E |

| GOBIIDAE | |||||||

| Rhinogobius brunneus | 10 | 10 | 0.71 | E | |||

| Number of species | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 | ||

| Number of individuals | 171 | 324 | 421 | 499 | 1415 | ||

한강납줄개의 성장도와 비만도 분석

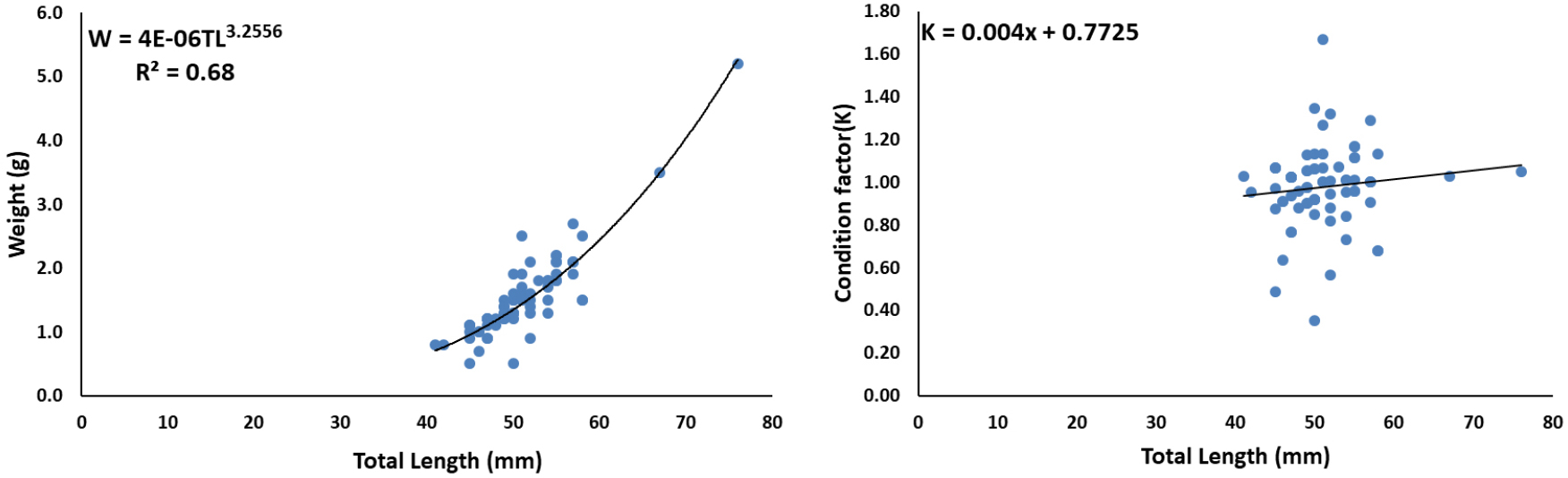

한강납줄개(R. pseudosericeus)의 성장도와 비만도를 분석한 결과, 유동천과 전천 모두 성장도 b 값이 3.0 이상 그리고 비만도 지수 즉, 기울기가 포지티브(+)로 두 하천 모두 양호한 성장도와 비만도를 보여주었다. 유동천의 경우 성장도와 비만도 값이 각각 3.256과 0.004로 전천의 경우 각각 3.302와 0.0047로 유동천이 전천에 비해 약간 떨어지는 것으로 나타났다(Fig. 4, Fig. 5).

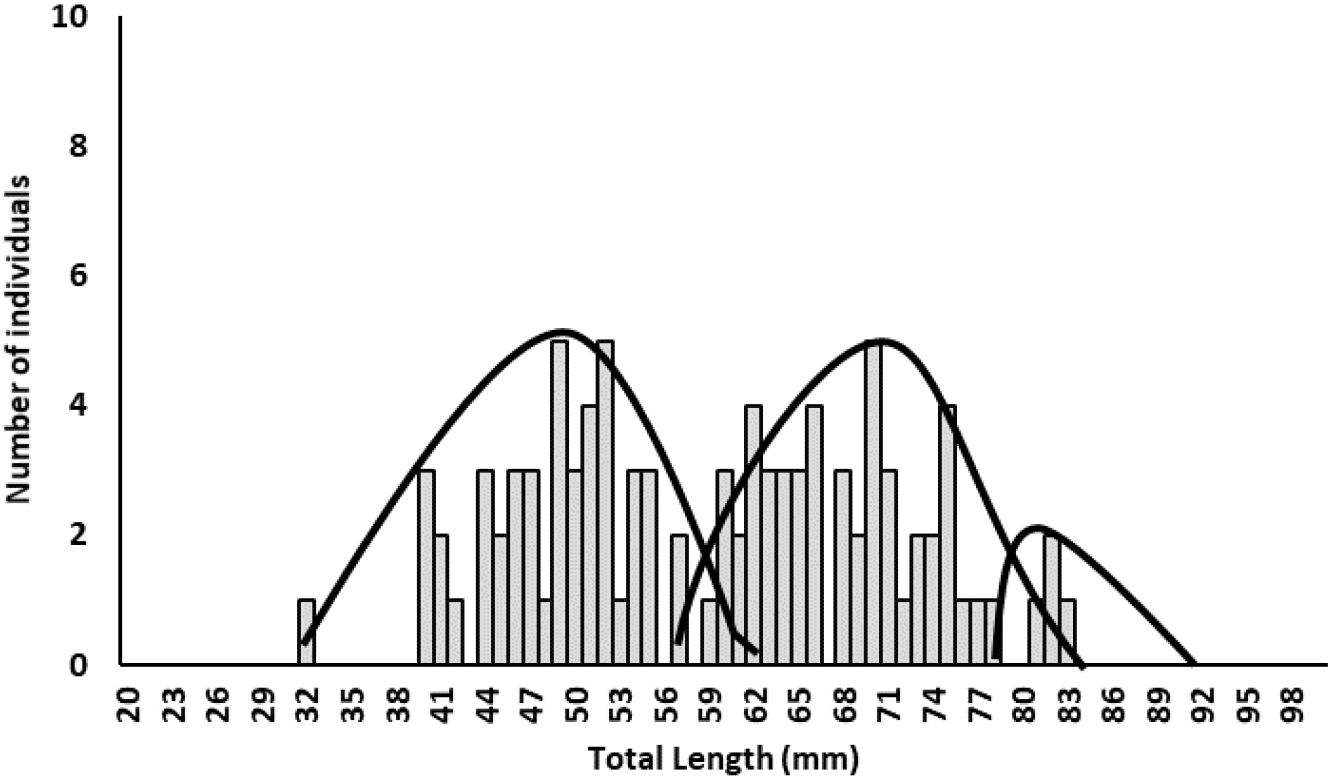

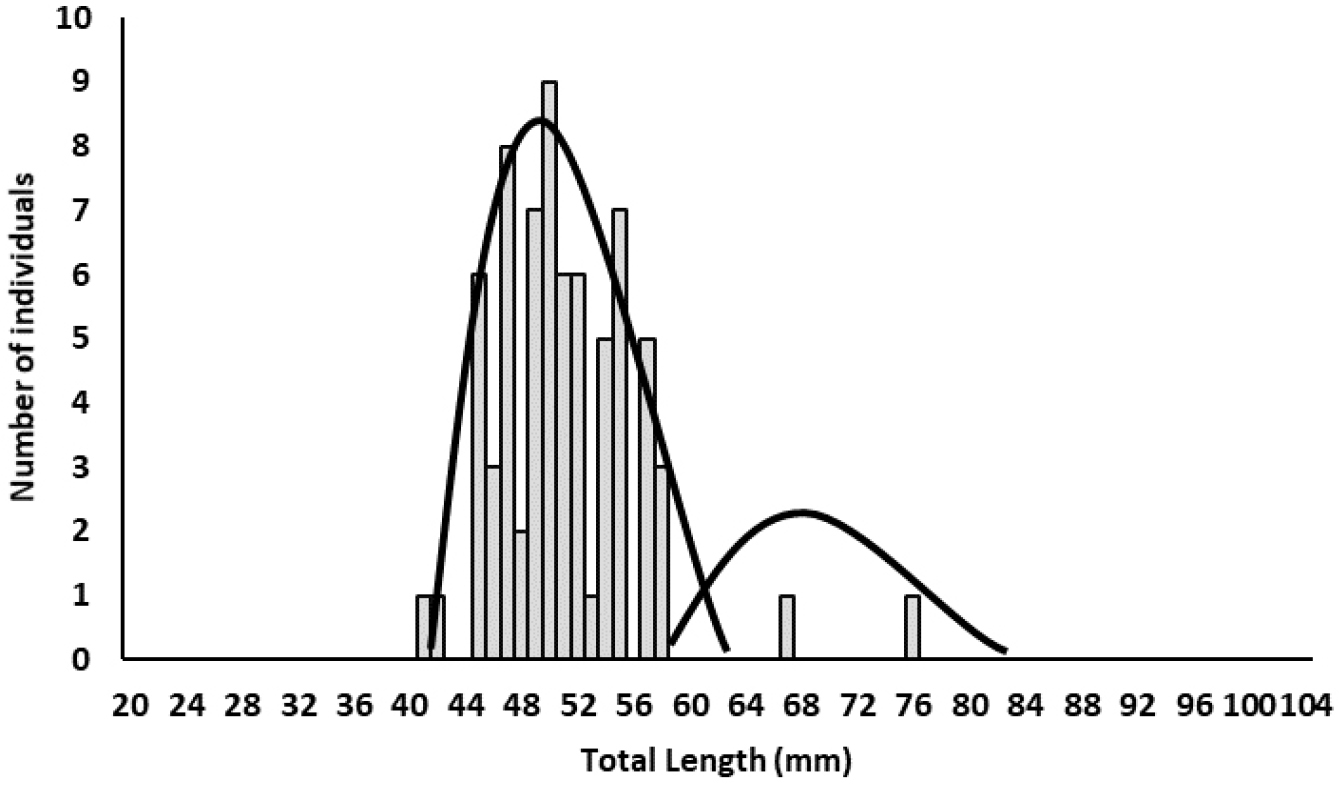

한강납줄개 개체군 연령분포

먼저 전천에서의 연령그룹은 당년생(0+) 28-60 mm, 만 1년생(1+) 55-83 mm, 그리고 만 2년생(2+) 80 mm 이상으로 추정되었다(Fig. 7). 이처럼 모든 연령구조대가 고르게 나타나 안정적인 개체군을 보여주었다. 유동천에서는 당년생(0+) 그룹과 만 1년생(1+) 그룹 소수 개체만 나타나고 만 2년생(2+) 이상의 그룹이 나타나지 않아 불안정한 개체군을 보여주었다(Fig. 6).

고찰

어류들의 서식처는 하천 내 유속과 유량 및 하상 구조 등의 물리학적 특성과 전기전도도, pH 등 다양한 화학적 요인 그리고 먹이원 등의 생물학적 요인들에 영향을 받아 결정되며 하천의 특성 또한 표징 되어 나타나게 된다(Arthington et al., 2006). 유동천의 수환경을 조사한 결과, 이화학적 요인들은 어류들이 서식하기에 문제가 없는 것으로 나타났다. 물리적인 환경요인을 조사한 결과, 한강납줄개(R. pseudosericeus)가 많이 서식하는 경기도 양평군의 흑천(Kim et al., 2017; Ko et al., 2019)과 비슷한 환경임을 보여주었다. 하천 차수를 비교한 결과, 대부분 4차 및 5차 하천으로 전천과 유사하였으며 하상 구조 또한 잔자갈 및 자갈 그리고 모래와 펄이 많은 하천임을 보여주었다.

유동천의 어류상에 관한 연구로는 1995년 Song et al.(1995)에 섬강 상류 지역에 대한 조사가 있었으며 6개 지점 중 상류 3개의 지점이 본 조사와 겹치는 지점으로 총 20종이 출현하였다. 비교적 상류 지점임에도 납자루아과(Acheilognathinae)인 흰줄납줄개(Rhodeus ocellatus), 납줄개{한강납줄개(R. pseudosericeus)}, 묵납자루(A. signifer), 납자루(Acheilognathus lanceolatus) 등 4종이 출현하여 본 유동천 지역이 한강납줄개(R. pseudosericeus) 서식에 적합한 하천임을 보여주었다. 본 조사 11개 지점에서는 총 9과 28종이 채집되었고 과거 조사와 비교해 조사지점이 증가한 만큼 종수 또한 증가한 것으로 나타났다. 조사지점이 증가하였지만, 납줄개아과(Acheilognathinae) 어종은 4종에서 3종으로 과거와 비교해 줄어든 것으로 나타났다. 특히 흰줄납줄개(Rhodeus ocellatus)가 출현하지 않았으며, 묵납자루(A. signifer)는 지점출현율이 100%에서 18.18%로, 비교 풍부도 8.00%에서 0.25%로 급격히 감소하였다. 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 경우, 지점출현율 100%에서 54.55% 비교 풍부도는 0.25%에서 0.09%(Choi et al., 2018)로 급격히 감소한 것으로 나타났다. 이처럼 납자루아과(Acheilognathinae) 어종과 묵납자루(A. signifer)의 출현 지점 및 비교 풍부도 등의 급격한 감소는 과거 농약 및 유류 유출 등의 다양한 요인으로 인해 어류 집단폐사가 발생(Choi et al., 2018)한 결과로 보이며, 하천 생태계가 상당히 훼손되었던 것으로 판단되었다. 특히 한강납줄개(R. pseudosericeus)는 2018년 유동천 조사(Table 6)에서 1개 지점에서 1개체만 출현하여(Choi et al., 2018) 납자루아과(Acheilognathinae) 어종들이 큰 피해를 본 것으로 추정되었다. 유동천은 이미 횡성댐의 건설로 한강납줄개(R. pseudosericeus) 및 납자루아과(Acheilognathinae) 어종들이 급감한 전력(Song et al., 1995)이 있는 것으로 나타났다. 이외에도 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 정착을 불안하게 하는 요소로 배스(M. salmoides)의 출현이 있다. 외래어종인 배스(M. salmoides)는 과거에 출현하지 않았지만 St. 10에서 본 조사에서 처음으로 출현하였는데 배스(M. salmoides), 동사리(O. platycephala), 그리고 얼룩동사리(O. interrupta)와 같은 어식성, 육식성 어종의 경우 납자루아과(Acheilognathinae) 어종들에 매우 위협적인 요인으로 지속적인 관리가 요구되었다(Azuma, 1992; Han et al., 2008). 2020년 본 조사에서 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 비교 풍부도가 4.69%로 급격히 증가한 결과를 보여주었는데 이는 2018년부터 2020년까지 이어진 증식복원 사업의 결과로 판단되었다(Choi et al., 2020).

Table 6.

Historical record of ichthyofauna in the Yudong and Jeon Streams

| Scientific name | Yudoung Stream | Jeon Stream | *Remarks | |||||

| 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||

| CYPRINIDAE | ||||||||

| Acheilognathus lanceolata intermedia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| Acheilognathus signifer | ● | ● | ● | ● | ● | EnII,E | ||

| Acheilognathus yamatsutae | ● | E | ||||||

| Carassius auratus | ● | ● | ||||||

| Coreoleuciscus splendidus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E |

| Cyprinus carpio | ● | |||||||

| Hemibarbus longirostris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| Microphysogobio longidorsalis | ● | ● | ● | ● | ● | E | ||

| Microphysogobio yaluensis | ● | ● | ● | ● | E | |||

| Opsariichthys uncirostris amurensis | ● | ● | ||||||

| Pseudogobio esocinus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Pseudorasbora parva | ● | ● | ● | |||||

| Pungtungia herzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Rhodeus pseudosericeus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EnII,E |

| Rhynchocypris oxycephalus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Squalidus gracilis majimae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E | |

| Zacco koreanus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E |

| Zacco platypus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| COBITIDAE | ||||||||

| Iksookimia koreensis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E |

| Koreocobitis rotundicaudata | ● | ● | ● | ● | E | |||

| Misgurnus anguillicaudatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| Misgurnus mizolepis | ● | ● | ● | |||||

| BALITORIDAE | ||||||||

| Orthrias nudus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| AMBLYCIPITIDAE | ||||||||

| Liobagrus andersoni | ● | ● | ● | ● | E | |||

| SILURIDAE | ||||||||

| Silurus microdorsalis | ● | ● | E | |||||

| BAGRIDAE | ||||||||

| Pseudobagrus fulvidraco | ● | |||||||

| Pseudobagrus koreanus | ● | ● | E | |||||

| CENTROPOMIDAE | ||||||||

| Coreoperca herzi | ● | ● | ● | ● | E | |||

| CENTRACHIDAE | ||||||||

| Micropterus salmoides | ● | Ex | ||||||

| ODONTOBUTIDAE | ||||||||

| Odontobutis interrupta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E |

| Odontobutis platycephala | ● | ● | ● | E | ||||

| GOBIIDAE | ||||||||

| Rhinogobius brunneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| Number of family | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | |

| Number of species | 18 | 28 | 28 | 16 | 21 | 20 | 21 | |

한편 한강납줄개(R. pseudosericeus)가 많이 출현하는 흑천에 대한 어류상 조사는 2017년 조사(Kim et al., 2017)와 2019년 조사(Ko et al., 2019)가 있으며 2017년 조사에서는 3목 7과 24종, 2019년 조사에서는 14과 47종이 출현하여 조사자, 조사지점 수, 조사 횟수에 따른 어류상의 차이가 날 수 있음을 확인하였다. 본 조사에서 출현한 3목 9과 28종과는 차이가 있는 것으로 나타났다. 특히 2019년 흑천 조사와 비교한 결과, 종수에 많은 차이가 나타났는데 이는 횡성댐과 기타 보 등의 횡적 구조물의 영향으로 하천의 종적 연속성이 훼손된 결과로 판단되었다(Choi et al., 2005; Ko et al., 2019). 또한 2017년과 2019년 흑천 조사의 우점종을 확인한 결과, 참갈겨니(Z. koreanus), 피라미(Z. platypus) 돌고기(P. herzi), 한강납줄개(R. pseudosericeus), 긴몰개(S. gracilis majimae), 배가사리(M. longidorsalis) 등의 순으로 확인되어 본 유동천과 비슷한 어류상을 보여주는 것으로 확인되었다. 하천의 차수(1:25,000)를 확인한 결과, 1지점 3차 하천을 제외하고 나머지 지점은 모두 4차와 5차 하천으로 나타났으며 이는 본 유동천의 출현 차수와 거의 동일한 것으로 확인되었다. 한강납줄개(R. pseudosericeus)가 다수 출현한 지점의 경우, 하천 내 보로 인해 정수역이 형성되고 모래와 펄이 많은 곳으로 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 생육에 있어 중요한 요인으로 판단되었다(Ko et al., 2019).

연령분포를 분석한 결과, 전천은 당년생(0+) 만1년생(1+) 그리고 만 2년생(2+) 등으로 구분되어 비교적 안정적인 연령구조를 보이고 있었으며 앞으로도 안정적인 개체군을 유지할 것(Bagenal, 1978; Ricker, 1971)으로 보였다. 유동천은 당년생(0+) 개체들과 소수의 만 1년생(1+) 개체들만 보여 불안정한 개체군을 유지하고 있는 것으로 나타났다(Fig. 8). 특히 흑천(Kim et al., 2017)에서는 당년생부터 만 3년생까지 출현한 것으로 보고되고 있어 유동천과는 대조적인 환경을 보여주었다. 그러나 유동천에서 당년생 위주의 개체군들이 주로 확인된 것은 2018년부터 진행한 한강납줄개(R. pseudosericeus) 방류 사업의 효과로 판단되었으며 개체군이 서서히 안정화되어 가는 과정으로 추후 지속적인 관리가 요구되었다.

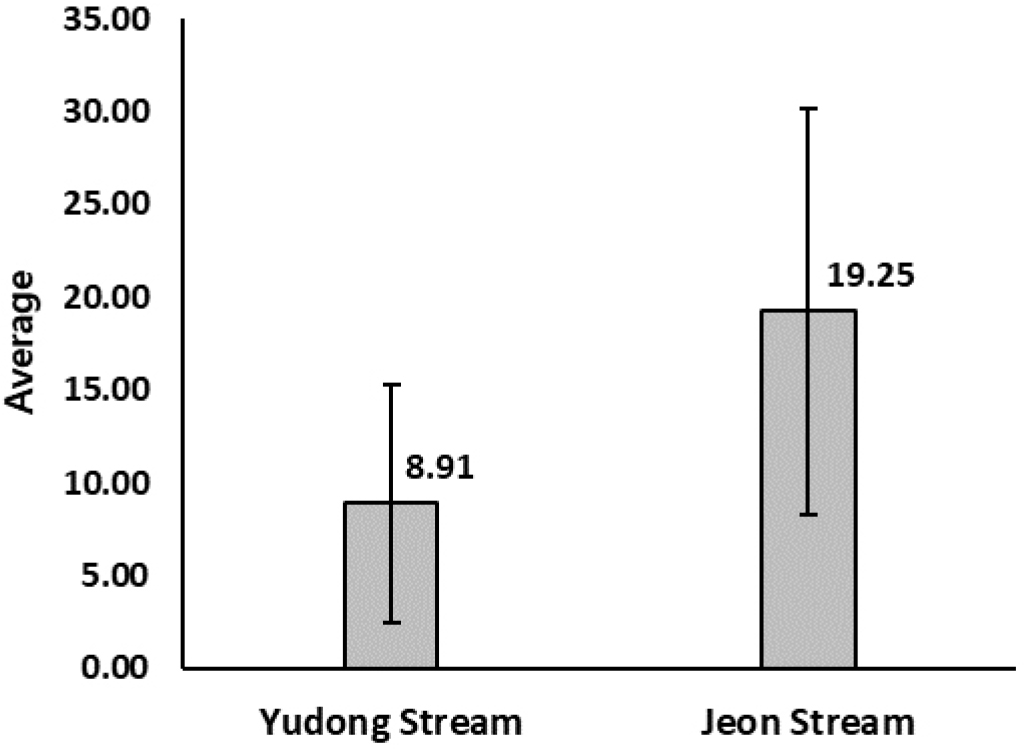

한강납줄개(R. pseudosericeus)는 작은말조개(U. douglasiae sinuolatus)를 산란장소로 이용하는 상호공생의 관계로 한강납줄개(R. pseudosericeus) 생태에 있어 작은말조개(U. douglasiae sinuolatus)는 중요한 위치를 차지한다(Mills and Reynolds, 2003; Reichard et al., 2001). 유동천과 전천 한강납줄개(R. pseudosericeus) 개체군의 안정화 및 산란 조건 등을 알아보고자 작은말조개(U. douglasiae sinuolatus)의 개체수 분포를 조사하였다. 조사 결과, 유동천 평균 8.91 ± 6.42개체, 전천 평균 19.25 ± 10.92개체로 전천이 유동천과 비교해 2배 이상 많은 것으로 나타나, 한강납줄개 개체군의 안정화 및 연령분포와 많은 관계가 있을 것으로 판단되었다(Fig. 8). 추후 한강납줄개(R. pseudosericeus) 개체군의 안정적인 정착을 위해 유동천의 작은말조개(U. douglasiae sinuolatus) 또한 전천과 비슷한 수준이 될 수 있도록 관리가 요구되었다.

어류 개체군의 전장에 따른 크기별 성장도 분석은 생육환경의 양호 정도와 섭식 능력 등의 개체군의 건강 상태를 파악할 수 있다(Adams et al., 1992; Alberto et al., 2005; Colinvaux, 1993). 전장, 체중 그래프의 회귀계수 b 값이 3.0 이상일 경우, 개체군의 안정되었으며 성장이 양호함을 의미한다(Choi et al., 2006; Seo, 2005). 또한 전장-체중 관계식과 함께 어류의 건강성을 보여주는 지표 중 하나인 비만도 지수(Condition factor, K)는 어류의 먹이 활동을 통한 비만 정도를 반영하는 지수로 값에 따라 각 개체군의 먹이 활동 정도를 설명할 수 있다(Anderson and Neumann, 1996; Seo, 2005). 한강납줄개(R. pseudosericeus)의 성장도와 비만도를 분석한 결과, 유동천과 전천 모두 성장도 b 값이 3.0 이상으로 양호하였고 비만도도 포지티브(+)의 값으로 나타나 안정적인 먹이 활동을 보여주는 것으로 나타났다. 유동천과 전천의 성장도와 비만도 값을 비교한 결과, 유동천이 근소한 차이로 낮은 수치를 보여 유동천 또한 차후 안정적인 개체군을 보여줄 것으로 예측된다.

유동천 한강납줄개(R. pseudosericeus) 개체군의 안정적 정착과 지속적인 유지를 위해 무분별한 계발과 인간 활동으로 인한 생태적 교란(Diana et al., 2006; Shields et al., 1994)을 최소화할 필요가 있으며, 과거 어류폐사와 같은 심각한 교란이 발생하지 않도록 멸종위기 어류에 대한 인지와 지역주민들의 지속적인 관심이 요구되었다.